探析城市主动治理未诉先办实现之道——以北京市接诉即办改革为例

2023-3-29

一、从接诉即办到“主动治理、未诉先办”

2019年以来,北京市推进以“党建引领、接诉即办”为主题的基层治理改革,坚持民有所呼、我有所应,解决了一大批群众身边的操心事、烦心事、揪心事,探索出一条以12345市民服务热线撬动超大城市治理的创新之路,打造了全国基层治理的特色品牌。

2021年12月,北京市印发《关于推动主动治理未诉先办的指导意见》(京接改组发〔2021〕9 号),从机制设计、政策措施、制度建设等多角度提出推动接诉即办向“主动治理、未诉先办”深化的具体指导意见。文件还提出,利用大数据、云计算、人工智能等科技手段,开展数据动态监测,提出分析建议,并要求建立数据共享开放机制,为开展主动治理、科学决策、精准施策提供数据支撑,帮助精准感知社情民意。

二、主动治理、未诉先办的“四驱力”模型

“主动治理、未诉先办”是北京市城市治理模式的升级,目的在于全面提升城市治理主动性、前瞻性、系统性、科学性、协同性。驱动升级的源动力主要包括党建引领、诉求大数据、机制制度创新和智能技术应用。

(一)党建引领筑牢基层治理根基强化力量

“主动治理、未诉先办”的精髓在于“主动”:主动发现、主动管理、主动服务。“主动”中蕴含着“担当”精神和“服务”品质,需要坚持党建引领基层治理,确保各级党组织切实履行主体责任,发挥好引领示范作用。北京市委、市政府在《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的实施意见》中,对“党建引领”作出了明确要求。一是突出政治引领,全面提升基层党组织的领导力。把基层党组织建设成为领导基层治理的坚强战斗堡垒。二是突出组织引领,全面提升基层党组织的组织力。推动党的组织和工作向小区、楼门、院落、管理网格等治理单元延伸,向业主委员会(物业管理委员会)、物业服务企业、社区社会组织等治理主体覆盖,把新就业群体纳入基层治理体系。三是突出能力引领,全面提升基层党组织的号召力。提升基层干部开展基层治理和群众工作的本领。四是突出机制引领,全面提升基层党组织的凝聚力。深化党建带群建工作,完善群团组织参与基层治理的方式和路径,更好履行组织、宣传、凝聚、服务群众职责。

(二)诉求大数据驱动城市治理业务流程变革

民生诉求犹如一座“民生(声)金矿”,其中蕴藏着“取之于民、用之于民”的宝贵资源。北京市利用大数据方法从中找准问题、发现联系、探寻规律,并将分析结果运用到城市治理过程中,作为行动的向导,实现数据驱动基层治理优化、效能提升。比如,通过大数据分析发现诉求问题季节性周期性发生规律,依据规律超前谋划、全面排查问题点位,制定工作预案,开展前瞻性治理。再如,通过大数据分析发现企业、群众反映强烈的热点难点问题,加强领导与综合研判,客观分析问题背后的主要矛盾与矛盾的主要方面,“对症下药”精准施策协同联动重点整治,不断提高群众安全感和满意度。又如,通过大数据分析发现群体性诉求,发现苗头,及时疏导、干预,妥善处理,主动化解风险隐患。或者,通过大数据分析发现热线拨打高发时段,指导坐席员资源配置调整,降低运营成本等。诉求数据驱动流程优化,改变过去被动、滞后式的管理模式,将治理关口前移,在未酿成严重后果之前主动开展科学治理、源头治理、系统治理,实现降本增效。

(三)机制制度创新破解基层治理痛点难点

如何解决好群众诉求的难题、新题、共性问题、风险性问题,是办好实事的关键所在。对此,北京市通过体制机制创新,推进治理能力提升。如:建立“每月一题”机制,针对跨部门、跨层级等高频难点问题,加强统筹协调、研究会商,制定“一方案、三清单”,厘清工作职责、明确工作路径、确定工作目标;建立“专项治理”机制,针对治理基础薄弱地区重点优先治理,建立“未进先治”预警约谈机制,对当月接诉量进入全市前十但未纳入治理类的街道(乡镇)约谈督导,建立“治理类街道(乡镇)进入退出标准”及“动态跟踪监测及事后帮扶制度”;建立“主动治理任务清单式管理、项目化推进”制度,逐一明确目标任务、责任单位、解决方案、办理时限和进度安排,定期汇总、统筹调度工作进展情况;建立“重难点问题提级响应机制”,以及促进110与12345市民服务热线常态化联勤工作的“双向直通、实时会商、专席值守、定期交流”的沟通协调机制等,促进基层治理啃下“硬骨头”、解决“老大难”。

(四)智能技术应用促进热线服务效能提升

在12345市民服务热线业务流转过程中,大量运用语音识别、自然语言处理、机器学习等新技术,提供智能语音机器人、智能填单、智能分类、智能派单、智能在线咨询、视频智能识别、智能回访、流程提醒智能助理、智能质检机器人等一系列智能化技术服务,显著提升12345市民服务热线服务效率,实现全场景的流程智能化。在基层治理决策辅助方面,基于热线大数据智能分析平台,利用大数据、人工智能模型对热线数据进行深度挖掘,形成对基层治理业务变化态势的前瞻性判断、风险预警,对群众反映的问题进行智能识别、分类、情感判定,对诉求人的特征进行画像、精准服务等,推动基层决策水平与能力上升。在多方联动协同治理方面,充分利用物联网、5G、AI等技术促进协同工作效能。比如,智能会议系统支持多部门异地联席会商,智能秒转系统实现在12345市民服务热线与110间特定事项快速转办。立足于加强12345市民服务热线的感知、思考、执行、进化等能力,智能化应用开展由点及面、以小养大的业务场景数字化升级,驱动基层治理效能大幅提升。

三、探索主动治理、未诉先办数字化实现之路的对策建议

(一)主动治理、未诉先办的数字化实现思路

以市民诉求全过程数据整合、共享为前提,以城市治理业务洞察与决策分析研判为牵引,以诉求问题的特点、规律发现为途径,以诉求中表达的群众急难愁盼问题为焦点,以重点治理、专项治理、前瞻治理、源头治理、协同治理为手段,以党建引领、每月一题、热线+网格融合等机制制度创新为保障,以诉求问题标本兼治实效评价为反馈,建立一套以12345市民服务热线大数据撬动城市治理现代化水平全面升级的数字化工作体系,不断丰富落实“从群众中来,到群众中去”的工作方法,推动城市治理主动性、精准性、科学性、有效性不断增强,推动城市治理体系和治理能力现代化。

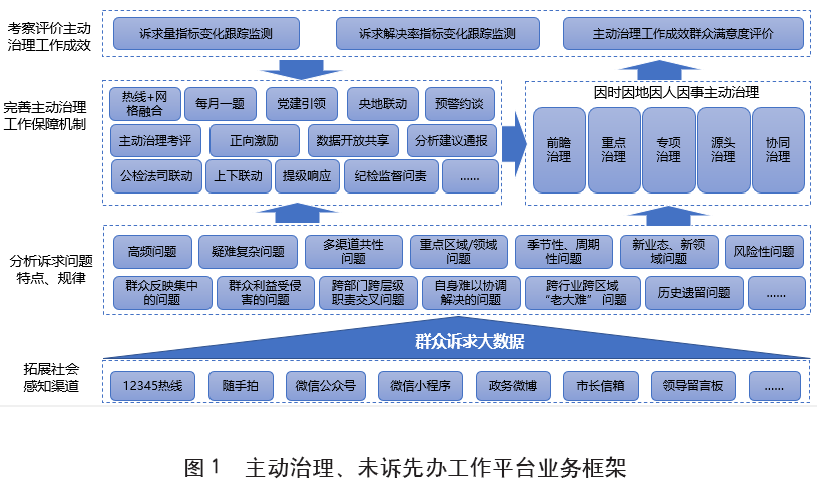

(二)主动治理、未诉先办的工作平台

在原有接诉即办平台基础上进行升级优化,总体业务框架为:1+2+5+N,具体如下图所示。

“1”核心,是指以群众诉求大数据为核心,作为主动治理工作的切入口、突破口。借助数据支撑,摸准“群众公共需求是什么,在哪里”,找准主动治理切入口,找到恰当的治理方式,达到“善治根治自治”的治理目标,实现“群众需求在哪里,主动治理创新实践就延伸到哪里”的愿景。

“2”导向,是指坚持问题导向找规律与坚持目标导向重实效。从群众诉求反映的形形色色的问题中,找准诉求问题的发生特点、规律,方能摸清城市治理底数与脉搏,做到知己知彼百战百胜。主动治理探索以实绩实效为准绳,以诉求量下降、诉求解决率上升、群众满意度提升等指标变化为主要评价指标。

“5”模式,是指前瞻治理、重点治理、专项治理、源头治理与协同治理。针对时间规律明显的季节性、周期性问题开展前瞻性治理,提前谋划采取措施,做到防患于未然。针对空间分布规律明显,如区域分布集中或承办部门分布集中的问题开展重点区域/领域治理,补齐治理短板,提升综合治理水平。针对共性问题、群众反映集中的热点问题、难点问题等开展专项治理,通过专项研究拿出对应的解决方案。针对反复发生的高频问题,加强问题监测与风险识别能力,将问题消灭在萌芽状态,从源头控制高频问题发生。针对跨层级、跨部门职责交叉问题、基层自身难以协调解决的问题、跨行业跨区域“老大难”问题等开展协同治理,联合政府部门、市场、社会、公众等多方力量,加强沟通协商解决。

“N”机制,是指为保障主动治理、未诉先办数字化升级而配套的系列工作机制,如配合难点问题解决的“每月一题”,配合跨部门跨层级问题解决的协同联动机制,配合重点区域/领域与专项问题治理的“网格+热线”融合机制等,不断创新治理机制,提升主动治理成效。